|

Stammpflanze: Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPRENG.

/ Bärentraube [Fam. Ericaceae / Heidekrautgewächse]. Synonyme: Arbutus uva-ursi L., Arctostaphylos media GREENE, Arctostaphylos officinalis WIMM., Arctostaphylos procumbens PATZKE,

Mairania uva-ursi DESV., Uva-ursi buxifolia S. F. GRAY, Uva-ursi procumbens MOENCH. Dt. Synonyme: Mehlbeere, Moosbeere,

Sandbeere, Wilder Buchsbaum, Wolfstraube. Englisch: Bearsgrape,

Mountain box, Red-berry, Redberried trailing Arbutus, Rockberry, Uplant

cranberry. |

|

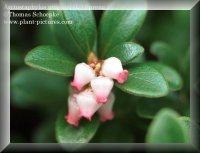

Botanische Beschreibung der Stammpflanze: Kleiner Strauch mit niederliegenden, zu mehreren

aus einer Wurzel entspringenden, wurzelnden, reichverzweigten, bis 1 m langen Stämmchen

und Ästen, die nahezu rasenbildend sind. Die blütenlosen Äste flach ausgebreitet, die

blütentragenden aufsteigend. Blätter immergrün, ledrig, derb, ganzrandig, ca. 2 cm lang

und 1 cm breit, länglich-verkehrt eiförmig, oben breit gerundet, unten in den kurzen

Stiel verschmälert, oberseits dunkelgrün, unterseits blassgrün. Blüten kurzgestielt,

in wenigblütigen Trauben, mit kurzen, bis 1 mm langen Kelchblättern und ca. 6 mm langen,

verwachsenen, weißen oder rötlichen Kronblättern. |

|

Verbreitung: In Europa von Spanien und Italien bis zum

Nordkap und Island, im gemäßigter und Dauerfrostzone Asiens im Osten bis Ostsibirien, im

Süden bis in den Kaukasus, Altai und Himalaya, USA, Kanada, Guatemala. |

|

Droge: Die getrockneten, ganzen oder geschnittenen

Blätter, die bezogen auf die getrocknete Droge einen Mindestgehalt an

wasserfreiem Arbutin

von 7,0 % aufweisen (bestimmt mittels HPLC). |

|

Beschreibung der Droge:

Je nach Herkunft weisen die ledrigen und durch eine feine Netznervatur

gekennzeichneten Bärentraubenblätter eine relativ große Variabilität

auf. Die Oberseite der Blätter ist mehr oder weniger glänzend und

dunkel- bis gelblichgrün, die Unterseite matt und blassgrün. Weiterhin

können rötlichbraun verfärbte Blätter vorkommen. Die Blattspreite ist

mit Ausnahme sehr junger Blätter unbehaart, ganzrandig, spatelförmig

oder verkehrt eiförmig und etwa 0,7 bis 2,5 cm lang. Unten verschmälert

sich die Spreite in den ca. 1 bis 5 mm langen Blattstiel. |

| Geruch und Geschmack: Schwacher,

eigenartiger Geruch und zusammenziehender, schwach bitterer Geschmack. |

|

Synonyme Drogenbezeichnungen:

Deutsch: Achelblätter, Achelkraut, Bärenkraut, Moosbeerenblätter,

Sandblätter, Steinbeerenblätter, Wolfsbeerenblätter. Englisch: Bearberry

leaves, Ptarmiganberry leaves. Lateinisch: Folia Uvae-ursi. |

|

Herkunft: Aus Wildvorkommen besonders Spaniens, Italiens,

Tirols und der Schweiz, ferner Skandinaviens, Polens, Russlands und Bulgariens. |

|

Inhaltsstoffe: Durchschnittlich bis 12, gelegentlich bis

15 % Phenolglykoside, darunter insbesondere Arbutin

und, je nach Herkunft der Droge, nennenswerte Mengen an Methylarbutin, weitere

Hydrochinonderivate (Gallussäureester von Arbutin, freies Hydrochinon) nur in geringen

Konzentrationen. Ferner freie Gallussäure,

Flavonoide und Gallotannine. |

| Wirkungen: In vitro antibakterielle Aktivität

gegen verschiedene Mikroorganismen. |

|

Anwendungsgebiete: Entzündliche Erkrankungen der

ableitenden Harnwege. Zur Unterstützung bei der Therapie von Blasen- und

Nierenbeckenkatarrhen. In der Volksheilkunde zahlreiche weitere Anwendungsgebiete, bei

denen es sich um verschiedenste Erkrankungen des Urogenitaltraktes handelt. Für diese

Anwendungen fehlen jedoch wissenschaftliche Belege. |

|

Gegenanzeigen:

Während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12

Jahren dürfen Bärentraubenblätter nicht angewendet werden. Ohne Rücksprache mit dem Arzt

keine lang andauernde Anwendung. |

Unerwünschte Wirkungen:

Bei magenempfindlichen Personen können Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Bei Anwendung über einen längeren Zeitraum besteht die Gefahr des

Auftretens von Leberschäden. |

|

Wechselwirkungen: Keine gemeinsame Anwendung mit

Mitteln, die zur Bildung eines sauren Harns führen (Gefahr der

Wirkungsabschwächung bzw. des Wirkungsverlusts). |

|

Dosierung und Art der Anwendung:

Angewendet werden die klein geschnittene Droge und Drogenpulver für

Aufgüsse oder Kaltmazerate sowie unter standardisierten Bedingungen

hergestellte flüssige und feste Darreichungsformen. Soweit nicht anders verordnet beträgt die Einzeldosis 3

g Droge bzw. 100-210 mg Hydrochinon-Derivate, berechnet als wasserfreies

Arbutin. Die Anwendung sollte bis zu 4 x täglich erfolgen. Zur Teebereitung

3 g Droge mit ca. 150 ml kochendem Wasser übergießen und nach 15 min

durch ein Teesieb geben. Zur Herstellung eines Kaltwassermatzerats wird mit kaltem

Wasser übergossen und 6 bis 12 Stunden Ziehen gelassen. Zur Alkalisierung des Harns und

besseren Hydrochinonfreisetzung wird gleichzeitige Zufuhr von reichlich pflanzlicher

Nahrung oder gleichzeitige Gabe von Natriumhydrogencarbonat empfohlen. |

|

|

Literatur:

Europäisches Arzneibuch, 5. Ausgabe, Grundwerk 2005; Hagers Handbuch der pharmazeutischen

Praxis, Band 4, Drogen A-D, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1992; Köhler's

Atlas der Medizinal-Pflanzen, Band 1, Gera 1887; Monografie der Kommission

E, Bundes-Anzeiger Nr. 109 vom 15.06.1994. |